18-20.06.2012 Великодворье-Муром-Дивеево-Санаксары

Как пишет епископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин), «это настоящий монастырь в миру - подлинный уголок Святой Руси». Здесь нашли приют монахини из разорённых монастырей. Это создаёт свой неповторимый уклад жизни, который сочетается со строгим уставом церковных служб в храме. Службы начинаются в четыре-пять часов утра при свечах, так как в храме вообще нет электрического освещения, и продолжаются примерно до десяти часов утра.

По приезду мы сразу отправились в храм, где матушка Иоанна (тамошняя монахиня) рассказала нам историю этого места. Рассказ был поистине интересным, захватывающим и поучительным. Жаль, что не могу передать все, что матушка нам поведала об этом святом месте.

Немного истории. С 1946 по 1950 гг. в храме служил иеромонах Панхарий. Затем священником был Аркадий Памфилов, ушедший за штат по болезни и вскоре скончавшийся. Благодаря стараниям отца Аркадия в Пятницу перевезли дом для настоятеля, в который затем вселился новый настоятель. Дом этот, как я понимаю, и сейчас стоит рядом с церковью.

В 1955 г. священником в храм был назначен отец Пётр (Пётр Алексеевич Чельцов). При его служении на кровле Пятницкого храма появилась скромная главка-луковка, увенчанная православным крестом, пристроено открытое западное крыльцо-паперть. Батюшка Пётр обладал такими великими дарами Святого Духа, как прозорливость, исцеление, молитва. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся 13-16 августа 2000 г., отец Пётр был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских. 22 октября 2000 г. были обретены его честные мощи и положены в Пятницком храме.

В 1972 г. после смерти отца Петра настоятелем храма был отец Анатолий (Анатолий Александрович Яковин). При нём в 1980 г. церковь была перестроена и распространена объёмами, устроена колокольня, фасады обшиты тесом и, впоследствии, нарядно покрашены.

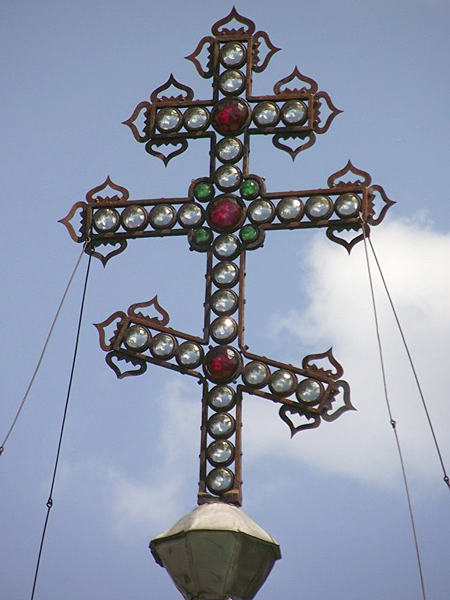

Интересную особенность церкви представляют металлические кресты над храмом и колокольней со вставками из разноцветного хрусталя, которые ослепительно сияют и переливаются лучами на солнце как драгоценные каменья.

После рассказа матушки Иоанны мы разошлись по храму, чтобы подать записочки, приложиться к дивным старинным иконам и мощам батюшки Петра Великодворского (для нашей группы мощи даже открыли!). Затем вся наша группа навестила могилку отца Анатолия с "благословляющей" иконой Успения пресвятой Богородицы. Икона эта особая: если подойти к ней, перекреститься, и, не сводя с неё глаз, сделать поклон, то она зримо опустится вместе с тобой, как бы благословляя тебя, хотя сама икона "намертво" привинчена ко кресту!

Святой град Муром - второй пункт нашего путешествия.

По приезде мы отправились в Спасо-Преображенский епархиальный мужской монастырь.

Конечно же мы все приложились к мощам Илии Муромца, богатыря земли Русской.

Среди святынь обители особенно почитается икона Богоматери «Скоропослушница», привезенная со святой горы Афон. Это главная святыня монастыря. Одним из наиболее почитаемых в Муроме образов является икона преподобного Серафима Саровского с частицей мощей святого, написанная инокинями Серафимо-Дивеевской обители.

Спасо-Преображенский монастырь необычайно красив и величественен с его белокаменными стенами и храмами. Является одним из древнейших сооружений на Муромской земле. Деревянные постройки монастыря существовали с X-XI века, а первое письменное упоминание о монастыре относится к 1096 г. Обитель расположена на высоком левом берегу Оки, и купола ее соборов издалека видны гостям города, прибывающим в Муром со стороны реки.

Посетив все храмы, мы стали прогуливаться по монастырю и зашли в часовню-костницу, куда с опаской заглянули. Там сидел монах (мне показалось, что он молился), который, увидев нас, неожиданно подскочил и с невероятным оживлением и ревностью рассказал нам всё, что знал об этом месте: «В конце XIX в. в восточной части монастыря сложился некрополь, где погребали городскую знать, богатых купцов, духовенство. В советское время некрополь был уничтожен, сейчас часть территории некрополя обнесена оградой, а рядом поставлена большая мемориальная доска, повествующая о тех, кто был там похоронен. На месте уничтоженного некрополя установлена часовня-костница. Найденные при раскопках кости и черепа аккуратно уложены в ней на полочках, на подземном этаже».

"Помни час смертный", - подумали мы, выходя оттуда.

Прогуливаясь дальше, ребята познакомились с ещё одной изюминкой Спасо-Преображенского монастыря: настоящий свой мини-зоопарк с вольерами, в которых находятся различные, порой даже экзотические птицы! Также там были лошадки.

Чудесный монастырь! Но вот мы уже осеняем себя крестным знамением и выходим за белокаменные врата, спеша к автобусу. Ведь в плане у нас ещё два Муромских монастыря.

Первый - Троицкий женский монастырь, куда мы, к сожалению, не смогли попасть по той причине, что там шёл ремонт. Ну да мы не отчаялись, ибо по соседству с Троицким стоят стены второго - Благовещенского монастыря, куда мы успели к концу вечерней службы. Полиелей уже закончился, но наши взрослые зря время не теряли, и вот уже через несколько минут из алтаря вышел монах с кисточкой и помазал нас елеем.

Ну вот, мы все счастливые высыпали из храма и направились к автобусу, где дядя Саша (наш водитель) уже ждал нас с горячим чаем.

Близится вечер, а впереди лежит дорога на Дивеево - третий пункт нашего путешествия.

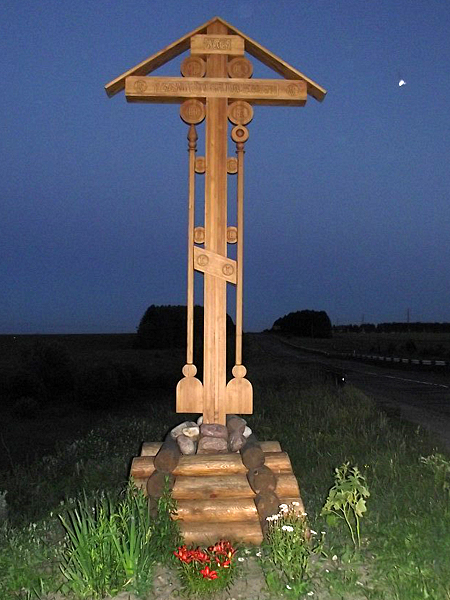

По дороге мы остановились у креста, воздвигнутого в память аварии, произошедшей на этом месте 31 августа 2001 года, в которой погиб протоиерей Анатолий, бывший настоятель храма Параскевы-Пятницы, где мы были в самом начале.

Он тоже ехал в Дивеево, везя с собой людей. Так получилось, что все остальные, кроме батюшки, выжили. Максимум у кого что было - перелом руки. Батюшка Анатолий, что называется, принял весь удар на себя. Царствие небесное протоиерею Анатолию.

Ну а наш путь продолжается.

Солнце уходит за горизонт, а мы приближаемся к заветной цели. Уже затемно мы прибыли в село и остановились у трёх источников. Ура! Мальчишки тут же схватили полотенца и ринулись окунаться, ну а девчонки вслед за ними.

Первый, совершенно новый источник - "Умиление". «Во имя Отца... и Сына... и Святого Духа... Аминь!!!» - доносится из купелей. Быстрее ко второму источнику - Святого великомученика и целителя Пантелеимона. На мой взгляд, он самый холодный. Окунулись! И уже хотели было идти к третьему "Казанскому", но было поздно и сторож начал закрывать калитку, а мы отправились к автобусу. Не беда! Завтра обязательно ещё сюда вернёмся.

Заночевали в гостинице близ монастыря, где нас радушно приняли. Спали как убитые, а это значит, что день удался!

Утро второго дня.

Все проснулись, высыпали из своих комнат на утреннее правило, помолились, попили чайку и отправились в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Так вышло, что мы даже успели постоять на литургии в Троицком соборе, куда сразу все направились по прибытии, дабы приложиться к мощам Преподобного Серафима Саровского.

Далее, приложившись, подав записочки и погревшись на солнышке, наша группа отправилась на канавку Пресвятой Богородицы, по которой сама Пресвятая Дева проходит каждый день!

И вот, мы все уже у начала канавки, а кто-то даже босиком, начали своё неспешное движение по святому месту, читая про себя Богородичную молитву (за всю канавку нужно прочитать 150 раз).

Говорят, что тех, кто прошёлся по канавке, сама Богородица берёт под свою опеку и защиту. Наверное поэтому все мы пришли к концу канавки с непередаваемыми, переполняющими нас ощущениями. Ощущался необычайный покой, тишина и радость в душе.

У конца канавки стоит часовня, в которой всем желающим раздаются сухарики, освящённые в чугунке батюшки Серафима. Рядом же можно набрать земельки с канавки. Ну и, естественно, ребята не растерялись! :)

Набрав сухариков и земельки, мы отправились к Преображенскому Собору, не уступающему по своей красоте и величию Троицкому.

Там нам дали масло от батюшки Серафима.

А мы с нашим Серафимом уже успели проголодаться и понеслись в монастырскую трапезную. Еда была очень проста и необычайно вкусна, думаю, что ребята со мной согласятся, так как почти все успели попросить добавки.

Вот, что значит монастырская пища, приготовленная с молитвой! Это, пожалуй, самый лучший секретный ингредиент. Откушав, мы навестили домик-музей, где раньше жила святая блаженная Параскева Дивеевская (Паша Саровская).

К сожалению, как ни старались наши взрослые, послушание найти не удалось, а мы так хотели поработать во славу Божию. Но зато у нас появилось свободное время, и мы конечно же стремглав понеслись к ещё двум святым источникам (Иверскому и Александры Дивеевской - основательницы и первой настоятельницы Дивеевского монастыря). Хочу заметить, что в Дивеево поразительно много источников: в одном селе их только пять и ещё один строится, а в округе, думаю, ещё больше!

Так вот. Окунувшись, все собрались у Казанской церкви (самой первой церкви Дивеевского монастыря, которую воздвигла матушка Александра, ранее мною упоминаемая), ожидая экскурсовода. Экскурсия оказалась весьма познавательной. Лично я узнал для себя много нового, хотя в Дивеево приехал уже в четвёртый раз.

И вот мы уже стоим у лавки с монастырской выпечкой, собираясь уходить, как вдруг к нам подлетает женщина с просьбой помочь покосить траву, да ещё и на территории "мельничной обители" (внутри канавки). Все конечно же согласились! Вот так! А мы-то печалились, что нам так и не довелось потрудиться на благо святой обители. Правда, поработать довелось всего 15-20 минут, так как время уже поджимало, но эти 15-20 минут каждый отработал на совесть.

Время за полдень. Жара. Все уставшие, но счастливые отправляемся к автобусу. А впереди три источника ("Умиление", "Казанский", "Пантелеймон"), в которых мы не успели вчера окунуться.

Думаю, благодатью Святого Духа каждый запасся на целый год вперёд, в таком-то обилии источников!

Сразу, откуда ни возьмись, ощущается огромный прилив сил. Можно ехать дальше. Осталось лишь заехать на источник к Батюшке Серафиму в нескольких километрах от Дивеева. Это чудесный источник! Сделан как озеро, но все равно холодный.

В нём можно окунаться как в закрытых купелях, так и на улице. Кстати, забыл сказать, что среди наших ребят пошла замечательная традиция - собирать камушки со дна каждого источника, чтобы по приезду домой их можно было бросать в бутылку и потом пить оттуда воду.

Снова окунулись, снова набрали водички, молодцы!

А дело уже к вечеру; пора выдвигаться.

Впереди Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, куда мы и приехали спустя несколько часов.

Монастырь расположился в излучине реки Мокши, в трех километрах от города Темникова, ниже по течению реки. С северной и западной сторон к нему примыкают боры и рощи, с юга и востока за Мокшей - богатые разнотравием пойменные луга и бесчисленное количество больших и малых озер. История монастыря насчитывает три с половиной века. "Словарь географический Российского государства", изданный в 1807 году, писал, что Санаксарский монастырь "есть знатнейший из всех в той стране, как по заведению в нем строгой общежительной жизни монашествующих, так и по отличному вкусу строения своего и прекрасному местоположению".

Главные святыни монастыря - мощи святых

- преп. Феодора, на могильной плите которого написано следующее: «Здесь погребен 73-летний старец иеромонах Феодор, по фамилии Ушаков, возобновитель Санаксарского монастыря, который пострижен в Александро-Невской Лавре, продолжал монашеское житие 45 лет; со всеми видами истинного христианина и доброго монаха 19 февраля 1791 года скончался»,

- праведного воина Феодора (Ушакова) (того самого выдающегося русского флотоводца, адмирала (1799), командовавшего Черноморским флотом!),

- преп. Александра исповедника (игумена Санаксарской обители, затем архимандрита Седмиезерной пустыни, что близ града Казани, претерпевшего от злых человек изгнание, заточение и лишения за исповедание Христа и закончившего жизненный путь в подвиге старчества, в глубине России, в глухом вятском селе; от юных лет не преставая возносил он Богу горячие молитвы - «сердцем сокрушенным и смиренным», болезнующим о мире).

Среди святынь также почитаются иконы Божьей Матери.

Вблизи находится источник преп. Феодора. При монастыре имеется гостиница, где мы и заночевали, предварительно поужинав в монастырской трапезной. Хоть мы и опоздали, но монахи нас всё равно накормили. И вот нас уже определили в гостиницу, осталось только разложиться и заснуть.

Второй день подошёл к концу.

Утро третьего дня выдалось особым. В 5 часов моя келья уже проснулась. Саша, Володя, Елисей и я решили отстоять раннюю службу, на которой делается 300 поклонов, но оказалось, что туда пускают лишь монахов. Ну что тут поделаешь, ошибочка вышла :)

Мы вернулись в гостиницу, а спустя час уже стояли на братском молебне, по завершении которого приложились к открытым мощам Санаксарских святых.

К этому времени все наши подтянулись в храм. И вот началась утренняя служба. Мы все исповедовались и многие даже причастились Святых Животворящих Христовых Тайн. Служба пролетела так быстро, что мы и не заметили как оказались на лужайке у храма под тёплым летним солнышком, ожидая послушания, которое нам дадут сегодня.

А послушание нам выпало в гостинице, где мы ночевали. Вооружившись швабрами, тряпками, вёдрами и чистящими средствами мы постарались навести там порядок. Надеюсь, что у нас получилось не хуже, чем у тамошних послушников.

За работой мы и не заметили, как время подошло к обеду.

Вкусив монастырской трапезы, не уступающей по вкусу дивеевской, мы заказали записочки, сделали последние покупки (купили очень много вкусного монастырского хлеба, который пекут сами монахи), и перед отъездом зашли в часовеньку, в которой находится могилка схиигумена Иеронима (1932-2001гг.) духовника Санаксарского монастыря, очень тёплого и чуткого батюшки, сильно почитаемого всеми монахами, но пока не канонизированного.

Из часовеньки прямиком в автобус. В путь, домой!

По дороге домой мы остановились в Кадомском Милостиво-Богородицком женском монастыре, где хранится список с Киккской иконы Божией матери. Здесь нас встретил духовник этой обители - архимандрит Афанасий, который тепло нас принял, помазал и благословил на дорогу.

Немного истории о чудотворной иконе: На острове Кипр, на горе Киккос в Киккском монастыре находится один из самых почитаемых образов Богородицы - чудотворная икона Милостивая. По преданию икону написал сам святой евангелист Лука. На серебряной ризе образа нанесена надпись "Киккотисса", что переводится с греческого как "пребывающая в Киккосе".

Чудеса от нее столь велики, что не только православные люди, но даже иноверцы обращаются к ней за помощью. Турки-киприоты преклоняются пред Ее дивной благодатью. По молитвам перед иконой Киккской многократно выпадал во время засухи дождь, бесплодные женщины получали чадородие, немые обретали речь.

Икона Милостивая - образ таинственный. Лик Богоматери с младенцем Иисусом закрыт покровом (пеленой), на котором изображен контур образа. Образ не рискуют открывать даже патриархи, т.к. боятся Божьей кары. Лишь однажды в 1699 г. Герасим - Патриарх Александрийский - дерзнул приоткрыть пелену, за что тут же был наказан слепотой. Но Милостивая даровала ему исцеление, после того как Герасим, раскаявшись, умолил ее о прощении.

И все-таки лик иконы иногда открывается. Для помощи с урожаем, или ниспослания дождя икона Милостивая выносится на гору для молебна и пелена с нее снимается, но и тогда монахи не смеют смотреть на образ.

Когда Милостиво-Богородицкий монастырь в Кадоме стал восстанавливаться, произошло неожиданное: в Киккском монастыре на Кипре специально для Кадомской обители была вновь написана икона Божией Матери «Милостивая». Многие прихожане получили благодатную помощь от этой иконы, и сейчас икона почитается как чудотворная.

Для нас встреча с чудотворной Киккской иконой оказалась вдвойне чудесной, потому что это паломничество было задумано в первую очередь для тех выпускников воскресной школы, которые по разным причинам не смогли поехать на Кипр. И вот Киккотисса встретила нас здесь!

Духовнику обители отцу Афанасию уже за семьдесят, он очень прост в общении, обладает даром рассудительности и безграничной любви к нам, его духовным чадам. Батюшка сам, будучи очень больным, сострадает нам грешным и старается и словом и молитвой утешить и подбодрить каждого. Отец Афанасий принимает всех желающих побеседовать с ним, решить насущные вопросы, ему также можно оставить записки с просьбой для его келейной молитвы.

Для сильно болящих у отца Афанасия есть особое освященное маслице, которым он помазывает больные места и по вере и молитвам отца Афанасия люди получают облегчение в своих недугах. Когда о. Афанасий был на Афоне, он принял там монашеский постриг и привез оттуда крест-мощевик. В этом деревянном кресте частички мощей двадцати четырех святых.

Этим крестом нас благословил иерей Михаил (тамошний священник), также очень добрый и открытый батюшка.

Уезжали мы из этого монастыря с очень теплыми чувствами, окрылённые напутственными словами обоих батюшек.

Последняя остановка перед домом. Что же это? Ну конечно - источник!!! Источник иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих радость", где в своё время исцелился, уже упоминаемый мною ранее, отец Анатолий. Почему то особо понравилось девчонкам.

Надо было видеть их счастливые лица после выхода из купели! Только они вышли, как я сразу побежал тоже окунуться! Вышел, набрал воды, подошёл к нашим счастливым паломникам, перекусил с ними, попил чайку, и мы тронулись. Следующая остановка - Пущино. Приехали во втором часу ночи. Всю дорогу среди нас царила такая атмосфера, что совсем не хотелось расходиться. Ну или, обязательно нужно вскоре снова собраться и поехать по святым местам нашей необъятной Русской земли!

Слава Богу за всё!!!

Уграицкий Илья, Уграицкая Василиса